□黄劲

南京阅江楼之“郑和七下西洋”屏风瓷绘壁画

清代《天后圣母事迹图志》之“闻鼓吹郑和免险”

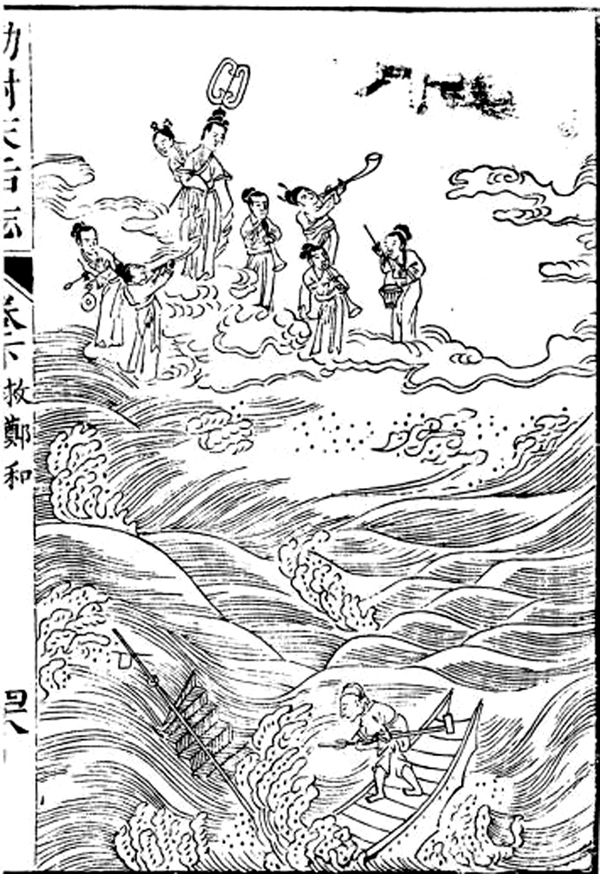

清代《勅封天后志》之“救郑和”

清代《天后显圣故事图轴》(局部)

明永乐元年(1403),郑和等人奉命前往暹逻国(泰国),到了广东惠东大星洋海面,遭遇大风,船差点翻沉。

明代《天妃显圣录》中“广州救太监郑和”载:“和祝曰:‘和奉命出使外邦,忽遭风涛危险,身固不足惜,恐无以报天子,且数百人之命悬呼吸,望神妃救之!’……归朝复命,奏上,奉旨遣官整理祖庙。和自备宝钞五百贯,亲到湄屿致祭。”讲的是郑和率领船工们跪拜请求,向妈祖祈求护佑,船即刻平稳了下来,从此风平浪静,来去都无危险。回朝向皇帝奏明情由,并奉旨派官员到湄洲修缮妈祖祖庙。清代《勅封天后志》中“救郑和”载:“俄闻喧然鼓吹声,一阵春风,飒飒飘来,宛见神立于桅端,风恬浪静。”图中上方绘有一鼓、四吹、一锣的小型妈祖仪仗鼓吹乐队,呈现出妈祖出巡时“鼓”开道,“锣”断后的画面。

清代《天后圣母事迹图志》《天后圣母圣迹图志》中“闻鼓吹郑和免险”载:“俄闻天乐浮空,异香缥渺,宛见神立桅左,返风灭浪,乃得挂帆。”版画描绘郑和奉命出使外邦,忽然遭遇风浪,企望妈祖救护他们几百人的生命。《天后显圣故事图轴》画面里亦可听见空中仙乐齐鸣,一阵阵香风飒飒飘来,仿佛看到妈祖站在桅杆顶端。

从明永乐三年(1405)至宣德八年(1433)的28年间,郑和先后率领庞大的船队,从江苏省的苏州刘家河(今太仓浏河)张帆出港,七次远航西洋,航程十万余里,足迹遍及亚洲、非洲30多个国家及地区,是世界航海史上一次空前的壮举。期间,妈祖神助起了相当大的作用。

明永乐三年(1405),钦差太监等一批官员奉命往西洋。船队航行到海港,遇到海盗中途拦劫。海盗船顺流而下,形势十分危急。《天妃显圣录》中“旧港戮寇”条载:“众望空罗拜,恳祷天妃。忽见空中旌旗旆旆云巅,影耀沧溟,突而江流激浪,帜转帆翻,贼艘逆潮不前,官兵忽荡进上流,乘潮挥戈逐之,一击而魁首就俘,再击而余孽远溃。自此往返平静。”讲的是大家仰望天空,环列跪拜,恳求妈祖保佑。忽然看到空中旆旗飘扬,云端神影闪现。海里大浪滔天,贼船旗帜和帆都倾倒,船只逆着潮水停滞不前。官兵突然从上游顺流而下,操起武器,追逐击打。贼首被擒,帮凶各自逃跑。从此海上往返平安。回京以后,向朝廷奏明妈祖神通广大,并奉旨派福建守镇官去修建庙宇,用来报答妈祖的庇荫。

郑和《天妃灵应之记碑》:“永乐五年,统领舟师往爪哇、古里等国,王各以珍宝、珍禽异兽贡献,至七年回还。”黄光昇《天妃宫》中载:“永乐五年,以出使西洋太监郑和奏,令福建镇守官重新其庙。自是节遣内官及给事中、行人等官出使琉球、爪哇、满加刺等国,率以祭告祈祷为常。”黄光昇,字明举,晋江人。明嘉靖八年(1529)进士,主纂《泉州府志》。1407年,郑和第二次下西洋,往爪哇、古里等国,曾令兴化府重修湄洲妈祖祖庙,又再度修整泉州天妃宫。内官王贵通使占城,诣天妃庙祈祷、致祭。康大和《天妃庙》载:“永乐初,中使郑和等下西洋,奉神之海上,有急,屡见光怪,归,请旨令福建镇守官重新其庙。七年,遣官致祭。今闽广俱有庙。时或遣官出使琉球等国,率以祭告祈祷为常,民间亦多巫祀之。庙旧在湄洲,隔涨海往返惟艰,绍兴间建行祠于白湖。后又改城中,今左厢文峰宫是也。”康大和,字厚中,莆田人。明嘉靖十四年(1535)进士,官至南京工部尚书,纂《兴化府志》。

1409年,郑和差内官尹璋往榜葛剌国公干,水道多虞,祝祷各有,简朝具奏。费元禄《天妃庙碑》载:“我明成祖文皇帝七年,中贵人郑和通西南夷,祷妃庙,征应如宋。……赐祠京师,尸祝者遍天下焉。”费元禄,字无学,江西沿山人。有《甲秀园集》。第二次下西洋归国后,郑和奉旨致祭,诏封妈祖为“护国庇民妙灵昭应弘仁普济天妃”,奏请勅建天妃宫于南京龙江之上,赐龙江庙曰“弘仁普济天妃之宫”。同年,郑和第三次下西洋,先在长乐广石创建天妃庙;后道经锡兰山国,舟师依赖妈祖神示挫败并生擒其王亚历苦奈儿。

1409年,郑和率领钦差太监、统领指挥陈庆等人航海去西洋遇劫,危险万般,陈庆祷告天妃,转危为安。《天后显圣录》中“梦示陈指挥全胜”、《勅封天后志》中“示陈指挥”均载:“是宵,陈庆梦神语曰:‘今夜风急,可乘昏雾溯流而上,翼日佐尔一帆风,殲此醜类。’……远望神俨现空中,闪烁如虹如电。……内使及陈指挥率众叩谢神曰:‘反败为功,转祸为福,再造之德,山高水深。’复命奏上,奉旨褒嘉,委官重置庙中器皿,亲賫诣庙致祭。”1411年,郑和第三次下西洋归,复诣天妃宫致祭,并重置宫中祭器。明代《天妃显圣录》载:“圣上以神功浩大,重裨国家,遣太监郑和、太常寺卿朱焯驰传诣湄山致祭,……奉天承运皇帝制曰:惟‘昭孝纯正圣妃’林氏,粹和灵惠,毓秀坤元,德配苍穹,功参玄造。江海之大,惟神所司,佑国庇民,夙彰显应。自朕临御以来,屡遣使诸番及餽运粮饷,经涉水道,赖神之灵,保卫匡扶,飞飙翼送,神光导迎,歘忽感通,捷于影响,所以往来之际,悉得安康。神之功德,着在天壤,必有褒崇,以答灵贶。……爰遣人以牲醴庶羞致祭,惟神其鉴之!”

1412年,郑和奏请创建长乐县南山天妃宫。1413年,郑和第四次下西洋,往苏门答腊、马来西亚、伊朗等国。在苏门答腊,郑和得到了妈祖默助,生擒作恶多端的伪王。海南昌化儋州千户所千户王信倡建天妃庙。明代钱谷《吴都文粹续集》载:“永乐十二年统领舟师往忽鲁谟斯等国,其苏门答腊刺国伪王苏干刺寇侵本国,其王遣使赴阙,陈诉请救,就率官兵剿捕,神功默助,遂生擒伪王。”1415年,郑和第四次下西洋回归,奉旨致祭,福清县灵慈庙重建。内官侯显奉使榜葛刺等国,向妈祖祈祷,并多次获得回应。

1419年,郑和第五次下西洋,《天妃之神灵应记》载:“永乐十五年,统率舟师往西域。……阿丹、木骨斯夷国……爪哇、古里国进糜里羔兽。若乃藏山隐海之灵物,沉沙栖陆之伟宝,莫不争先呈献;或遣王男,或遣王叔、王弟,賫捧金叶表文朝贡。”

明永乐十九年(1421),郑和第六次下西洋,《天妃显圣录》中“东海护内使张源”载:“源急叩天妃求佑。言未毕,忽见狂风旋舞,中有赤旗飞扬。众疑其不祥。须臾霰下风息浪平,舟人踊跃欢忭,皆曰:‘顷赤旗飞扬,实神灵返飓之力。’”1422年,郑和第六次下西洋归返后,奉命镇守南京。

1430年,郑和等奉命第七次下西洋,出发之前,先整修了刘家港天妃宫。席龙飞《庄为玑教授关于郑和及其宝船研究的通信》一文中提及其除雕塑妈祖神像外,还铸了一口大铜钟,钟体下部的铸铭虔诚地记载:“大明宣德六年岁次辛亥仲夏吉日,太监郑和、王景弘等同官军人等,发心铸造铜钟一口,永远长生供奉,祈保西洋往回平安吉祥如意者。”该钟原出土于南平市,现收藏在中国国家博物馆。明宣德六年(1431)春朔,郑和立《通番事迹之记》碑。同年,其舟师抵福建长乐南山港,候风期间,重修天妃宫,撰立《天妃之神灵应记》碑。明代《天妃显圣录》中“历朝褒封致祭诏诰”载:“宣德六年钦差正使太监郑和领兴平二卫指挥、千百户并府、县官员买办木石,修整庙宇,并御祭一坛。制曰:兹遣郑和等道涉江海,往返诸番,惟神有灵,默加佑助,俾风波无虞,人船利涉,浮达之际,咸赖底绥。特以牲醴祭告,神其飨诸!”明宣德八年(1433),郑和卒于返国途中,王景弘率领舟师回朝复命。

郑和七次下西洋都要祭祀妈祖,行船中也供奉妈祖,无论到达哪个国家、哪个港口,都要暂将船上的妈祖安奉在附近寺庙内,早晚进香、上供品,出发前把妈祖神像请回船供奉。若遇海难、海盗时,必求妈祖保佑,归国后除了祭祀妈祖、修庙宇,还奏请皇帝对妈祖进行加封。