□时报记者 林锦堂

古树名木是国家历史文化名城的组成部分,它是历史文明进程和时代变革的见证。莆田历史悠久,文化灿烂,是国家历史文化名城,遍布城乡的古树名木,是莆田历史文化的见证者,是生态文明“活”着的文物。

1600多年的晋代古樟

壶公山凌云殿古榕树

木兰溪源头蕈树(阿丁枫)

探秘!莆田古树的“前世传奇”

古树,指树龄在100年以上的树木。名木,指树种稀有珍贵或具有重要历史、文化、科学研究价值和重大纪念意义的树木。古树名木按照规定分为一、二、三级:树龄在500年以上的树木为一级古树;树龄在300年以上不满500年的树木为二级古树;树龄在100年以上不满300年的树木为三级古树。古树名木是大自然和前人留下的宝贵财富,是历史文明进程的见证,承载着时空的变迁,蕴藏着村庄的乡愁情怀。古树名木是十分重要的物种资源、景观资源和生态资源,被誉为“绿色的国宝”“有生命的文物”。

莆田古树名木资源丰富,据统计全市现有古树名木2739株,其中荔枝952株,占比35%,其余主要树种为油杉、榕树、枫香、樟树等。有树龄最长的古荔“宋家香”,“福建树王”新度“秋枫王”及游洋“南酸枣树王”,有福建最美古树群西苑乡甜槠古树群及城市生态绿心荔枝古树群。

近年来,社会各界越来越多地从文化遗产、自然遗产、文化景观等视角,将“古树名木”视为独特的文化资源,发掘其具有的重要科学、生态、历史、文化、景观与经济价值。古树名木与文物古建、胡同院落、传统村落等相生相伴,密不可分。莆田可称得上是名副其实的“古树之都”,苍松古柏掩映下的红墙碧瓦是古都风貌的重要体现,更是市民难以忘却的生态美景。

揭秘!莆田名树的“今生故事”

古树有根,名木有魂。请我们避开城市人来人往的人潮,行走乡村厝头巷尾、或游历山川景秀,欣赏古树的生态之美和文化之魅。

位于仙游县西苑乡柳园村与东湖村交界处隔头里,有一片“植物活化石”。这里古树扎堆集聚生长,面积达9.33公顷,种类繁多,以甜槠为主,间有红楠、蓝果树、半枫荷、大叶青冈、深山含笑、蕈树等10余种,共有460多棵,平均树龄达200年以上,平均胸径72厘米,其中树龄最大的达700多年,身躯伟岸,需5人才能围抱。这是我市连片面积最大的古树群,是大自然和前人留下的宝贵财富,是不可多得、不可再生的自然资源。在游洋镇金石村,一株被誉为“福建南酸枣树王”的古树静卧山野,树龄逾四百载,身高32米,冠盖如云,庇佑着一代又一代农夫与行人;每当秋日果实累累,青黄交错,南酸枣的酸甜风味寄托着游子思乡的情怀。游洋镇梧椿村伫立着一株高达46米、胸径达3.23米的千年古樟树,需六七人合抱才可围拢;其树旁边簇拥着二十余株平均树龄在200年的油杉老树。走进石苍乡济川村,一处植物共生奇观映入眼帘——一株植于唐代的千年樟树与栽于清代的三百岁榕树相互依偎、枝叶交缠,宛如同根共荣的生命共同体。这棵千年樟树名曰:“樟抱榕”。整棵树高28米,胸围18米以上,现为国家级古树。因其造型奇特,两树并存,其事迹被《中国旅游奇观》一书收录。相传,该樟植于唐末,榕树则百龄以上。明代时期,有对夫妇逃难至此,休息于树下,因梦见一位身披树叶的老翁说道:“两氏与吾本同宗,巧遇机缘会一堂。来年必登龙虎榜,衣锦还乡济四方。”原来这对夫妇一人姓林,一人姓章,合起来恰好是“樟”。“樟抱榕”共生共长,彰显了济川村民千年以来守望相助、共建家园的生动象征。来到龙华镇金沙村欣赏那株形如张口巨蟒的千年古樟,苍劲盘根间回响着正德皇帝微服私访的传奇,阮氏先人也在它的庇荫下延续家族记忆。相传,樟树植于唐天宝年间(742-756),树龄千岁以上。该樟枝繁叶茂,树高18米,主茎周长5.88米,树冠覆地600多平米。还有书峰乡兰石村樟树王,这棵古樟树的树龄约有1000多年,树高18米,冠幅约34米,胸径是7.80米,独树成林,生机蓬勃,被誉为“绿色活文物”。

庄边油杉

古树名木存根魂,悠悠岁月诉乡愁。着眼莆阳大地城乡集镇、街头厝尾的古树名木,总是定格美丽乡愁,或与城市脉络和谐共生,或与淳朴的乡民世代相依相守,诉说着一方乡情悠悠的传奇!

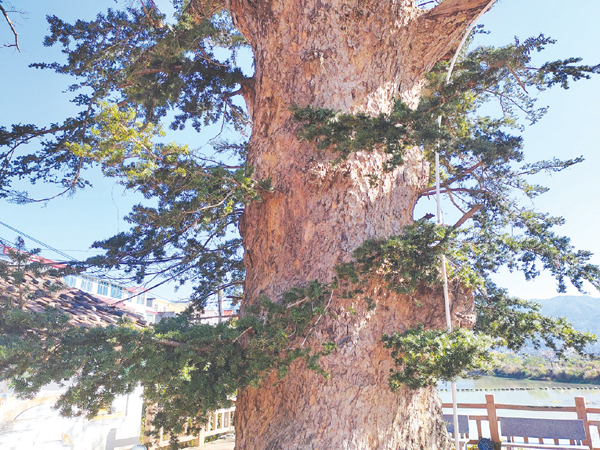

位于莆田市区东岩山东山祖祠内有一株千年古樟,又称为“八闽第一樟”“东南第一樟”。古樟树种植于东晋时期,至今树龄已有1700多年,是东岩山的镇山之宝。古樟树高约15米,树围13.8米。古樟一树三桠,苍劲挺拔,相传为“三教合一”的象征。其中一支枝叶茂盛,另有两支已枯,但经多年精心护理出现了枯木逢生的奇迹!千年岁月,屹立不倒,不仅是生命的奇迹,更是智慧的传承!如今的古樟树,高大挺拔,树冠如盖,遮天蔽日为过往的行人洒下一片清凉,各种鸟儿也在此栖息繁衍、和谐共生,无数游客慕名而来,目睹古樟千年风采。古刹砖红,古樟葱郁,鸟鸣婉转,相互映衬,吉祥安宁。

位于唐郑良士故里,即今仙游县鲤南镇圣泉村后山的“千年樟”,树龄有1100多年,属于省一级保护古樟树。相传,该樟是由仙游三妃之一的法主仙妃亲手所植。距该樟树百米外,有座圣泉宫,即法主仙妃祖庙。盖尾镇芹林村境内的两棵“状元樟”,1983年被列入县级文物保护单位,2012年挂上了一级古树保护牌。相传,这两棵樟树乃元代状元林济孙所植,为此地林氏发祥的风水树,其树龄约有700多年。此樟因沾上“状元”二字,备受瞩目。盖尾镇杉尾村境内的两棵“水樟”,两樟相隔约400米,东边古樟高约25米,覆盖面积约700平方米;西边古樟高约20米,覆盖面积约1000平方米。1996年,仙游县人民政府鉴定两樟树龄为980年,定为国家一级林木与福建名木古树。相传,莆田末科进士张琴曾见过樟树,并留下“富春风景是仙乡”的题词。榜头镇上昆村古樟树,相传是宋末陈基所植。据叶和侃《仙游县志坛庙》记载:“东坡宫,在折桂里螺山。神本处人,姓陈名基,富而好义。宋末,帝昺(即宋端宗赵昺)播迁,道枫亭,神捐饷助军,上嘉之,累封东坡王。”大济镇垅溪村溪尾境内连理樟。相传种植于宋嘉定间,是仙游县级保护古树。树高28多米,主径周长6米多。一条小溪从树下流过,一树分两头,一个在溪东头,一个在溪西头,形成人字,犹如巨人横跨小溪之上,人称雄雌樟,又名连理樟,俗称人字樟。

仙永古道“避暑驿站”古树

仙游度尾屏山杜松和樟树

仙游县龙华金沙古樟

仙游县西苑乡仙东村厚德宫柳杉

仙游县西苑乡仙西村半林柳杉群

荔城区新度镇凌厝村“龙安祠”前的“秋枫王”,双株并立,左右对称。左侧一株胸径达9.60米,树高16米,冠幅达24米,每年都会开花结籽,似雌树;右侧一株胸径达4.30米,树高16米,冠幅达21米,每年只开花不结籽,似雄树,因此被当地群众俗称为凌厝“公母茄冬树”。凌厝村始建于唐会昌元年,即公元841年,是远近闻名的历史文化古树,村民绝大多数为凌姓。村内有一条古驿道,系莆田南部沿海民众通往城关的必经通道;村内原有一条大水沟,是当地农田灌溉和水路交通的主要水系,因酷似一条长龙穿村而过,因此被当地视为“鲤鱼跃龙门”的风水宝地,至今尚有“龙头”“龙门”“沟尾”等地名。古驿道与古龙沟交汇处,是“龙肚”部分,俗称“龙潭(塘)”。凌厝“公母茄东树”正好位于“龙腹”部分,是当地的“风水树”,又是过往行人歇脚的好地方,至今流传着“到凌厝茄冬树下等齐”“到凌厝茄冬树下乘凉”等佳话。

涵江区白塘镇双福村依田傍水,村内有上千株荔枝树,其中10株达到了700年的树龄。市农业科学研究所资料显示,莆田现有树龄达500年以上的荔枝古树30株,而双福村就拥有其中10株,可以说是我市古荔枝资源集中地。

展望!莆田古树名树的“未来蓝图”

古树名木不仅仅是一个植物实体,更是一个多维度的文化和历史载体,是人与自然和谐共生的桥梁。每一棵古树都有风景、都是故事,维系着游子对故土的牵挂;每一片古树群都有风情,客观记录、生动反映了社会发展和自然变迁的痕迹,承载着一方乡民朴实的乡愁情怀和历史沿革的印记。

古树名木是一座城市或乡村的自然瑰宝。保护好古树名木不仅是社会文明的标志,也是时代赋予给我们的责任与使命。我市始终高度重视古树名木资源保护的管理责任,全面开展古树名木和乡土树种资源普查,逐县(区、管委会)、逐乡镇、逐社区、逐村落调查统计古树名木资源数量、分布、位置和生长状况,挖掘古树名木的生长历程、变迁、典故、传说等历史文化,均按规定程序录入“福建省古树名木管理系统”,全面推行“一树一档”“一树一策”,实施动态监测管理。同时对33株濒危古树实施复壮试点,定期巡查并制定“一树一策”复壮方案,并且每年都筹措资金探索古树名木抢救复壮工作,为全面开展古树名木复壮提供技术支撑。此外,充分利用网络媒体,宣传册、LED屏幕等广泛开展“加强古树名木保护”宣传活动,提高全社会对古树名木保护意识。2024年3月,我市发布《生态绿心保护与利用三年行动方案(2024-2026年)》中明确三年行动主要任务,全面推进生态绿网建设和村庄品质建设,至2026年,古树名木“一树一档”建档率、古树名木管护责任书签订率、古树名木和五百年以上的古树视频监控覆盖率均达100%;鼓励和支持以自愿捐资的方式对绿心古树名木进行认养,把自然文化遗产传承好。去年,还开展以“绿盈壶兰,林秀莆田”为主题的古树名木摄影比赛,通过摄影视角,展示多姿多彩的古树名木风貌。为传承古树名木文化,充分发挥古树名木生态景观、历史文化、乡愁传承功能的多重价值,营造承载历史乡愁的古树名木与社区之间和谐共生的社会氛围,推动古树名木资源与生态旅游融合发展,助力乡村全面振兴。今年拟依托古树资源建设一批以绿色乡愁为主题的古树名木微公园,让市民切身感受古树之美和古树保护带来的优良生态环境。

一枝一叶总关情。我市现有2739株古树名木,是莆田生态文明的历史进程的见证者,诉说着莆田人民在漫长的历史岁月中与古树名木休戚与共,承载着莆田一代又一代人心灵深处最美好的回忆、最割舍不下的乡愁。这些古树名木已然成为生态莆田森林资源的瑰宝、自然与文化“双遗产”、子孙后代的宝贵财富,为我市建设生态文明、助力乡村振兴提供最直接最生动的支撑;为更绿更宜居宜业的和美莆田亮出生态特色的名片,为全域文旅融合发展增添亮丽的风景。

石马桥古榕树

澳柄桥榕树