□黄劲

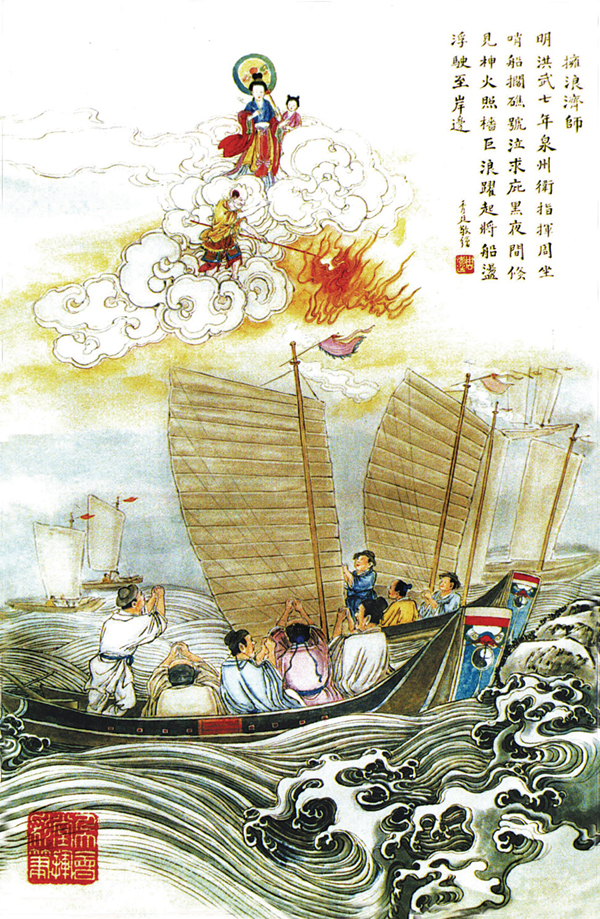

清代《天后显圣故事图轴》(局部)

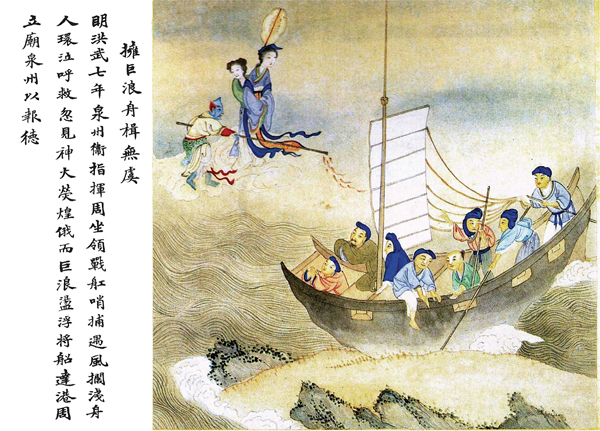

《周秀廷妈祖故事画册》之“拥浪济师”

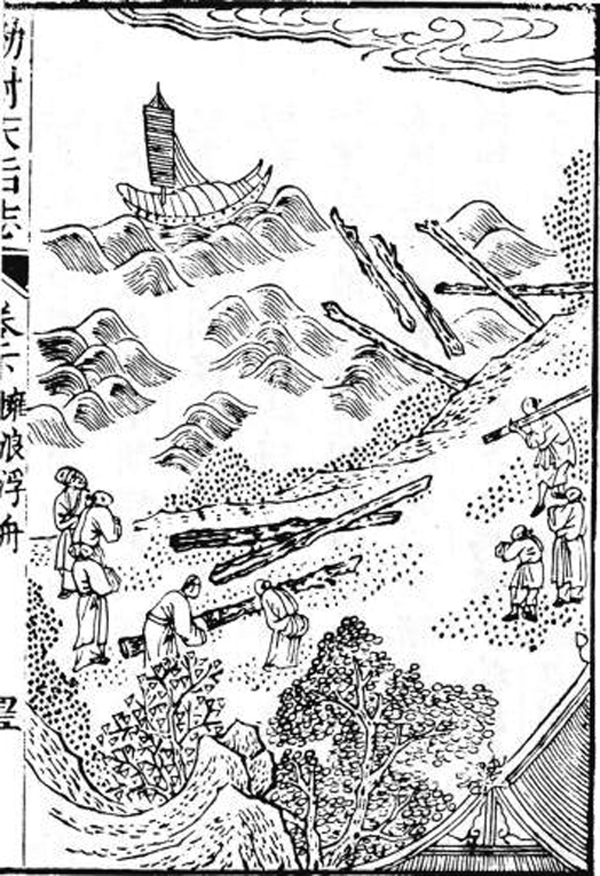

清代《勅封天后志》之“拥浪浮舟”

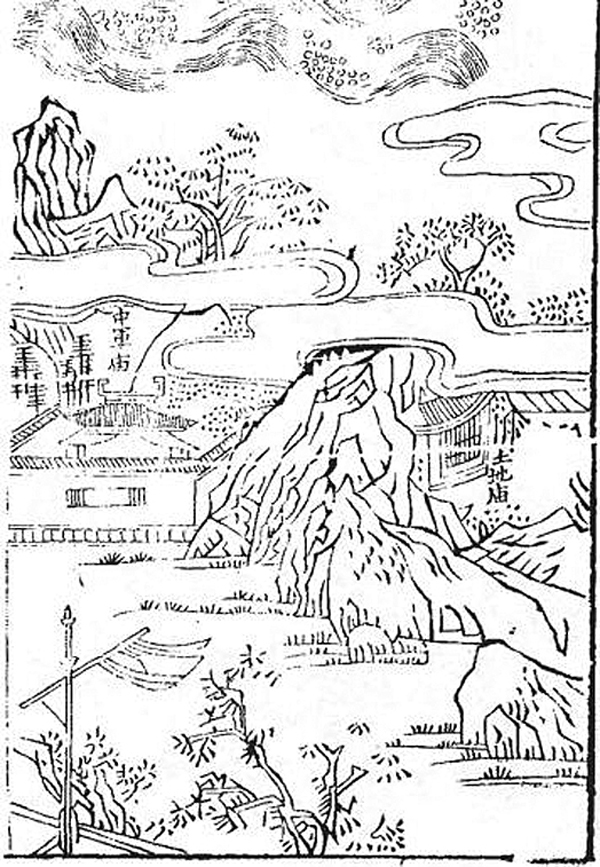

清代《天后昭应录》之“中军庙”

清代《天后圣母事迹图志》之“拥巨浪舟无虞”

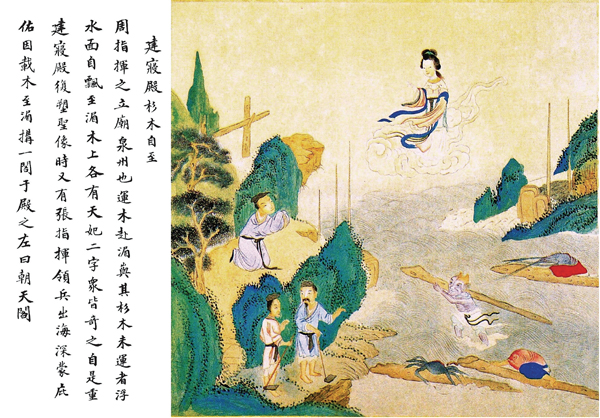

清代《天后圣母事迹图志》之“建寝殿杉木自至”

明朝中叶,面临东海的泉州地区遭到了海盗及倭寇的严重侵犯,百姓深受其害。为保一方平安,时任泉州卫指挥的周坐,经常乘坐战船带领士兵在海上巡逻,缉捕倭寇海盗。

明太祖洪武七年(1374),周坐奉命主持重建湄洲妈祖祖庙的寝殿、香亭、鼓楼、山门等,扩大规模,同时,在正殿左边,指挥使张翥建立了一座楼阁,名“朝天阁”。这些建筑物的恢复和完善,提升了湄洲妈祖祖庙的规模和规格,也让历经岁月变迁的妈祖祖庙重新焕发出光彩,为妈祖文化的传承和发展提供了重要的物质基础。

清代《天后圣母事迹图志》中“拥巨浪舟无虞”载:“明洪武七年,泉州卫指挥周坐,领战舡哨捕,遇风搁浅。舟人环泣呼救。忽见神火荧煌,俄而巨浪荡浮,将船达港。周立庙泉州以报德。”清代《天后显圣故事图轴》和《天后圣母事迹图志》的图像视觉雷同,均描绘出一只海船搁礁之时,船上周坐召集所有官兵跪在船板上,向天空中的妈祖和侍女、神将呼救,求妈祖庇佑。不久,黑夜中忽降下神火,悬空荧煌,轻轻迤逦在桅杆上,将整艘船照耀得火亮。紧接着,数条海浪跃起,船只随即荡浮,从峡隙越过磯北,顺流平安驶到岸边。《天后圣母事迹图志》中“建寝殿杉木自至”载:“周指挥之立庙泉州也,运木赴湄屿。其杉木未运者,浮水面自漂自湄。木上各有‘天妃’二字,众皆奇之。自是重建寝殿,复塑圣像。时又有张指挥领兵出海,深蒙庇佑。因载木至湄,构一阁于殿之左,曰:‘朝天阁’。”画面中,妈祖站在飘云上,指挥虾、蟹、海螺等各路水军神将运输海面上的大杉木,岸上的军民们正在跪谢。原来周坐订购的这批杉木建材延迟抵达泉州,并未来得及装船运往湄洲,但却奇迹式地浮在海面上自动顺流漂到湄洲,打捞起来后,大家才赫然发现每根木材上竟现出“天妃”二字,无一失落。当消息传遍整个湄洲岛,人们对此无不称奇,认为是妈祖显灵。于是,人们纷纷加入周坐整建湄洲妈祖祖庙的工程,将寝殿、香亭、钟鼓楼、山门等建筑物逐一翻新,又重塑妈祖神像,还制作锦旗、大鼓,沿途一路鼓吹地将其奉祀在正殿,让妈祖受到更多人的尊敬与礼拜。《勅封天后志》中“拥浪浮舟”亦载:“舟人环泣稽首,呼神妃求庇。黑夜间,倏见神火悬空,桅樯皆现。周喜曰:‘吾闻海上危急时,得神火照耀,虽危亦安,神其佑我乎!’……其杉木未运者,浮水面自飘流到湄,木头各有‘天妃’二字,众皆奇之。自是重建寝殿及香亭、鼓楼、山门,复塑圣像,制旗鼓,沿途鼓吹送至庙。”那时,又有张指挥领兵出海,默默请求妈祖保佑,果然灵验。木料运到湄洲后,建了一座阁楼在正殿的左边,名叫“朝天阁”。而今,新朝天阁位于寝殿与升天楼之间,三层八角塔型,内供黑脸妈祖圣像。

《周秀廷妈祖故事画册》中的“拥浪济师”,图绘明代泉州卫指挥使周坐哨船搁礁,泣求海神妈祖庇护的故事。画面中,天空浮动的云彩,跳跃的火焰,飞舞的神光,营造出了一种从容不迫、有条不紊的氛围。人物造型大胆夸张,主观想象与故事情景相互结合,线条概括力强,飘云准确、生动地突出妈祖形态特征;海浪构成的空间疏密有致、节奏分明,背后景物则相对松软、舒缓,舍弃繁杂细节,择其要者而呈现。

值得一提的是,大兴土木扩建妈祖庙的工程竣工后,周坐用剩余建材建了一座殿房,并塑了尊神像作为妈祖殿前护卫,赐名“中军”。周坐辞世后,人们认为其被妈祖收为“中军”,成了妈祖的总指挥,为妈祖处理日常事务,于是,周坐也和妈祖一同被老百姓祭祀。相传,寺庙住持为“中军”像开光“点眼”,周坐之妻到妈祖庙为周坐“挑渡”,痛哭不止,令人惊奇的是这尊中军像居然泪流满面、愁眉不展。后人认为难看,便多次重塑其像,但还是愁眉不展,所以有“哭脸中军”之说。后人认定中军为妈祖保驾护庙,即认同本殿中军乃周坐之化身,便代代相奉。中军殿位于湄洲妈祖祖庙圣旨门广场和五帝庙之间,明清建筑,1989年重建,庙宇内供奉中军、白马等,是湄洲妈祖祖庙的重要配殿之一。

这些图像叙事,不仅促进了妈祖文化的传播,也反映了明朝泉州卫指挥周坐与妈祖、中军殿有着密切的关联。